1.はじめに

今回の記事では、材料費2万円でTDR土壌水分センサーとデータロガーを作る方法を紹介します。 TDRは屋外で連続的に土壌水分を測る方法としては最もポピュラーな方法です。 土壌水分を測る研究においては欠かせないものですが、その測定原理ゆえに測定器が高価になりがちです。 今回紹介するTDR土壌水分センサーとロガーは合わせて材料費2万円とかなり安く作ることができ、制作時間も1時間程度とかなり短いです。作りやすさを意識した構成のため材料費が2万円ですが、工夫をすれば1万5千円以下で作ることも可能になります。材料は全てamazonやホームセンターなど身近なお店で手に入ります。

工具さえ揃えれば誰でも容易に作ることができるので、研究や実務で土壌水分を測りたい方はぜひ試してみてください。

前編では測定原理、システム構成、材料、工具、プローブの作り方について説明します。 中編ではキャリブレーション、ロガーの環境構築について説明し、最後に制作したシステムで土壌水分を測定した結果を示します。後編ではロッド長の補正と低価格化方法を紹介したいと思います。 総集編はこちら→材料費2万円で作るTDR土壌水分センサーとデータロガー【総集編】

本記事の新規性は以下の通りです。 - TDR土壌水分センサーを低コストで製作できる。 - データロガーも開発しており、連続的に土壌水分を測定することができる。 - プローブ製作の難易度が低い。

前編(この記事)では、土壌水分センサーの製作方法を中心に取り扱います。わかりやすさ重視のため測定原理の説明はやや正確性を欠きます。参考文献を併記しますので、原理などを正確に知りたい方は参考文献を適宜ご確認ください。

2.TDR土壌水分の測り方

土壌水分を測る方法には、採取した土壌サンプルを実験室で炉乾法により測定する方法と、屋外に測定器を設置して連続的に測定する方法があります。炉乾法は土壌水分の測定法の基準となっていますが、これはあくまで採取したサンプルの土壌水分を測る方法のため、例えば1時間に1回の頻度で圃場の土壌水分を測るような場合には不向きです。そのように連続して測りたい場合は屋外に土壌水分センサーとデータロガーを設置する方法をとります。土壌水分センサーは色んな種類がありますが、TDR土壌水分センサーが最もポピュラーな方法です。これは他の測定法に比べて精度が高い、測定領域が広い、土壌鉱物の影響をあまり受けないため多くの土に適用できるなどメリットが多いためです。土壌水分が変化すると土壌の誘電率が変化します。TDRは誘電率を測定できる手法なので土壌水分センサーとして利用されます。

宮崎毅、長谷川周一、粕渕辰昭:土壌物理学,朝倉書店,2005,pp.103-105.

3.TDR土壌水分センサーの原理

まずはTDRについて説明します。細かい原理を理解しようとすると大変なので、ざっくりとした理解で大丈夫です。

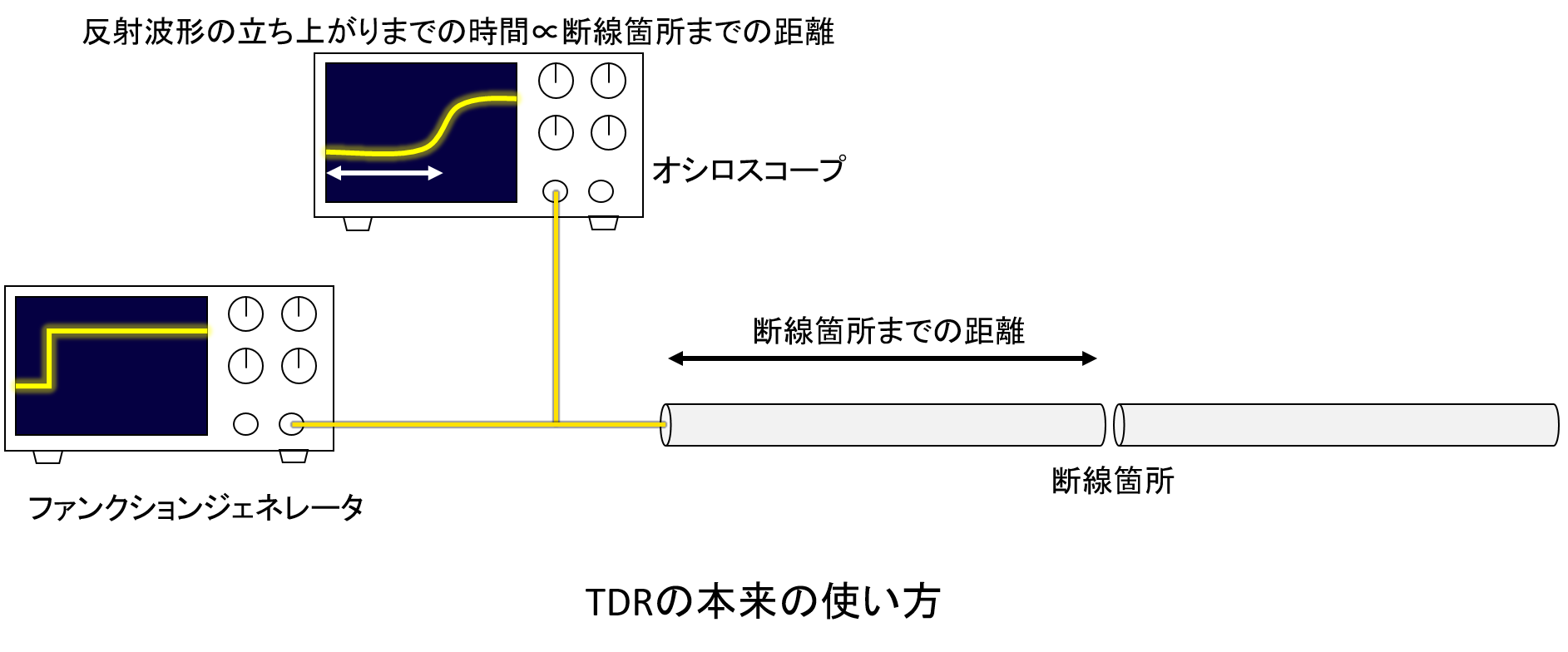

TDR(Time Domain Reflectometry)は時間領域反射といいます。もともとは長距離通信ケーブルの断線場所の検知などに使われる技術です。あるケーブルにステップ波という電気信号を与えると、その電気信号がケーブル中を伝わり、断線箇所まで到達すると波が反射されます。波が反射されて返ってくるまで時間は、断線箇所までの距離に比例します。そのため、反射波が返ってくるまでの時間を測定することでケーブルの断線箇所を検知することができます。これがTDRです。ステップ波を生成するファンクションジェネレーターと反射波を観測するオシロスコープを用いることでこれを実現できます。

TDR(Time Domain Reflectometry)は時間領域反射といいます。もともとは長距離通信ケーブルの断線場所の検知などに使われる技術です。あるケーブルにステップ波という電気信号を与えると、その電気信号がケーブル中を伝わり、断線箇所まで到達すると波が反射されます。波が反射されて返ってくるまで時間は、断線箇所までの距離に比例します。そのため、反射波が返ってくるまでの時間を測定することでケーブルの断線箇所を検知することができます。これがTDRです。ステップ波を生成するファンクションジェネレーターと反射波を観測するオシロスコープを用いることでこれを実現できます。

電気とか波とか一見すると土壌物理には関係しないように見える話題ですが、実はTDRを使うことで土壌水分を測定することができます。

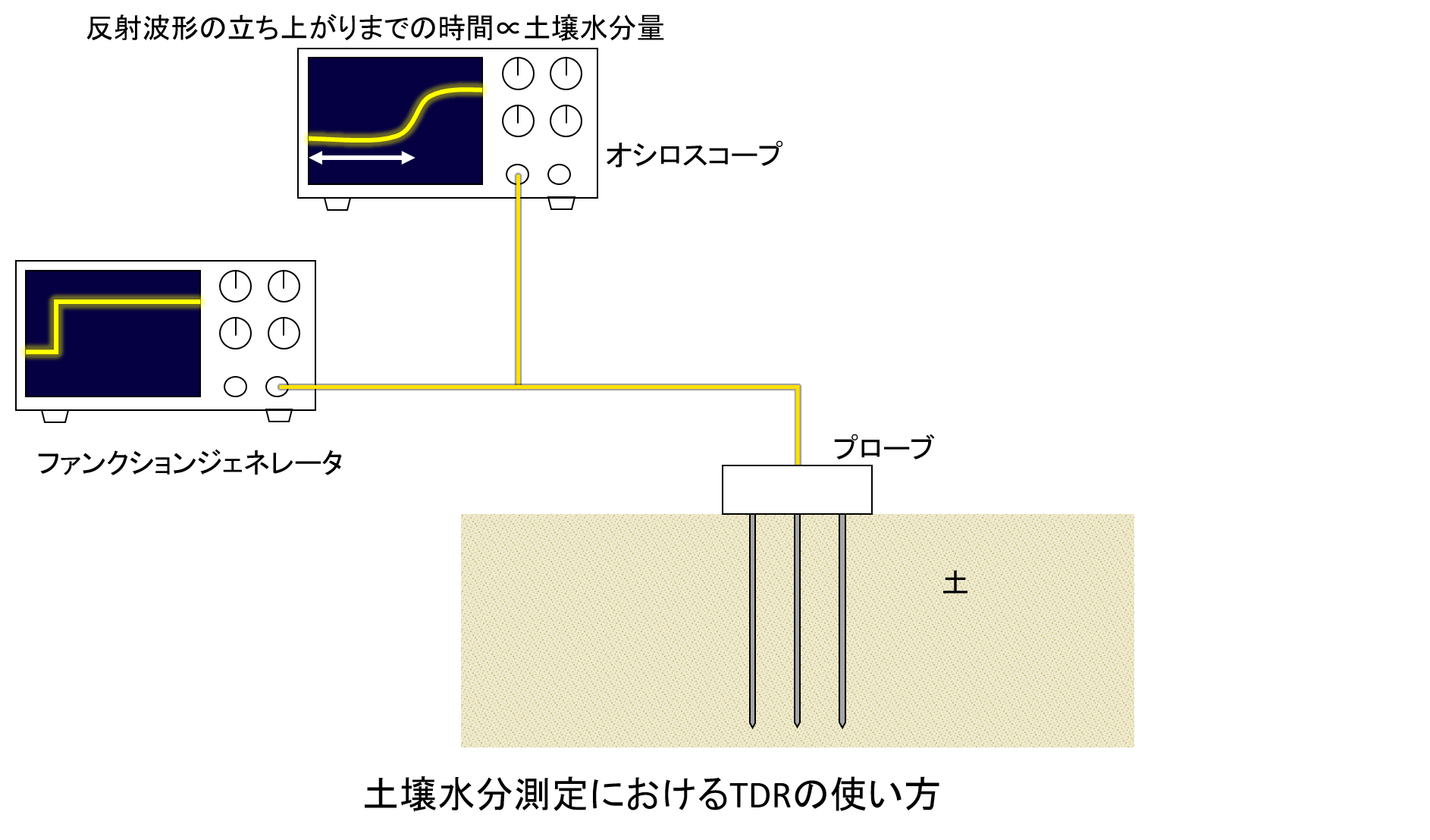

土にプローブという金属の棒を挿して、ステップ波を与えると、ステップ波が反射されます。このとき土壌水分が多いほど反射波が返ってくるまでの時間が長くなります。つまり、反射波が返ってくるまでの時間を測定することでケーブルの断線箇所までの距離がわかるのと同様に、反射波が返ってくるまでの時間を測定することで土壌水分を測定することができます。

なぜ反射波が返ってくるまでの時間と土壌水分が関係しているのかについて説明すると、話が長くなるので詳しく知りたい方は下記参考文献をご覧ください。

電気とか波とか一見すると土壌物理には関係しないように見える話題ですが、実はTDRを使うことで土壌水分を測定することができます。

土にプローブという金属の棒を挿して、ステップ波を与えると、ステップ波が反射されます。このとき土壌水分が多いほど反射波が返ってくるまでの時間が長くなります。つまり、反射波が返ってくるまでの時間を測定することでケーブルの断線箇所までの距離がわかるのと同様に、反射波が返ってくるまでの時間を測定することで土壌水分を測定することができます。

なぜ反射波が返ってくるまでの時間と土壌水分が関係しているのかについて説明すると、話が長くなるので詳しく知りたい方は下記参考文献をご覧ください。

堀野治彦、丸山利輔、1993.3線式プローブによる土壌水分のTDR測定.農土論集.168、119-120. 堀野治彦、丸山利輔、1992.TDRによる土壌の体積含水率および電気伝導度の測定について.土壌の物理性.65、55-61. 宮崎毅、長谷川周一、粕渕辰昭:土壌物理学、朝倉書店、2005、pp.103-105 宮崎毅、西村拓:土壌物理実験法、東京大学出版会、2011、pp.177-182

原理の詳細について知りたいという要望が多いようだったら後日記事にしたいと思います。

TDR土壌水分センサーは他の測定法に比べて精度が高い、測定領域が広い、土壌鉱物の影響をあまり受けないため多くの土に適用できるなどメリットが多いです。一方デメリットもあり、なんといっても価格が高いです。

ファンクションジェネレーターやオシロスコープは数十万円するものが必要になります。また、TDR測定専用のケーブルテスターという機器もありますが、同様にとても高価ですし、屋外で長期間使用するのには不向きです。そのため、市販のTDR土壌水分センサーとデータロガーを組み合わせて測定することが一般的ですが、それでも1台で数十万円が必要になります。

十分な資金のある研究や事業であれば問題ないかもしれませんが、基本的には金額的な負担が大きく導入が難しいです。

しかし、この記事で紹介するベクトルネットワークアナライザー(VNA)を使う方法であればセンサーとデータロガー全て込みで2万円以下で土壌水分を測定することが可能になります。既存の土壌水分センサーは高価なため多地点計測は夢のまた夢といってもいい状況ですが、多地点計測も十分実現可能であり、気温や湿度と同じくらいたくさんの地点でデータを取れるようになります。

ベクトルネットワークアナライザー(VNA)を使う方法について説明します。ベクトルネットワークアナライザー(VNA)とは電気・電子分野で使われる測定機器で、電子回路に電気信号を入力したときの反射特性や透過特性を測定するものです。ベクトルネットワークアナライザー(VNA)で得られた反射特性のデータを処理することでTDRと同じことができます。つまり、先ほど説明したファンクションジェネレーターとオシロスコープの機能をベクトルネットワークアナライザー(VNA)だけで実現することができます。

ベクトルネットワークアナライザー(VNA)でTDR測定ができる原理は専門的な話になるので、詳細は割愛したいと思います。気になる人のために簡単に原理を説明すると、周波数ドメインの反射特性をフーリエ逆変換することで時間ドメインに変換しインパルス応答を得ることができます。それを積分することでステップ応答が得られるため、TDR測定が可能になります。興味のある方は下記参考文献をご覧ください。

ベクトルネットワークアナライザー(VNA)を使う方法について説明します。ベクトルネットワークアナライザー(VNA)とは電気・電子分野で使われる測定機器で、電子回路に電気信号を入力したときの反射特性や透過特性を測定するものです。ベクトルネットワークアナライザー(VNA)で得られた反射特性のデータを処理することでTDRと同じことができます。つまり、先ほど説明したファンクションジェネレーターとオシロスコープの機能をベクトルネットワークアナライザー(VNA)だけで実現することができます。

ベクトルネットワークアナライザー(VNA)でTDR測定ができる原理は専門的な話になるので、詳細は割愛したいと思います。気になる人のために簡単に原理を説明すると、周波数ドメインの反射特性をフーリエ逆変換することで時間ドメインに変換しインパルス応答を得ることができます。それを積分することでステップ応答が得られるため、TDR測定が可能になります。興味のある方は下記参考文献をご覧ください。

KEYSIGHT TECHNOLOGIES:ベクトル・ネットワーク・アナライザーとオシロスコープによるTDR測定の相関の検証と性能の比較 眞鍋秀一、2014.ネットワーク・アナライザを用いたTDR測定の優位性について.MWE2014.WSI12-04. G.C.Topp、1980.Electromaginetic Determination of Soil Water Content:Measurements in Coaxial Transmission Lines.WATER RESOURCES RESERCH.16-3、574-582. トランジスタ技術編集部:RFワールドNo.54 通販ガジェッツで広がるRF測定の世界、CQ出版株式会社、2023、pp.52-59 トランジスタ技術編集部:RFワールドNo.13 はじめての無線機測定、CQ出版株式会社、2013、pp.127-132 石村園子:やさしく学べるラプラス変換・フーリエ解析増補版、共立出版株式会社、2010、p.36

ベクトルネットワークアナライザー(VNA)も元々は高価な機器ですが、近年NanoVNAと呼ばれる1万円未満のベクトルネットワークアナライザー(VNA)が登場したおかげで低コストのTDR土壌水分センサーを作ることが可能になりました。

3.NanoVNAを使った土壌水分センサー+データロガーの構成

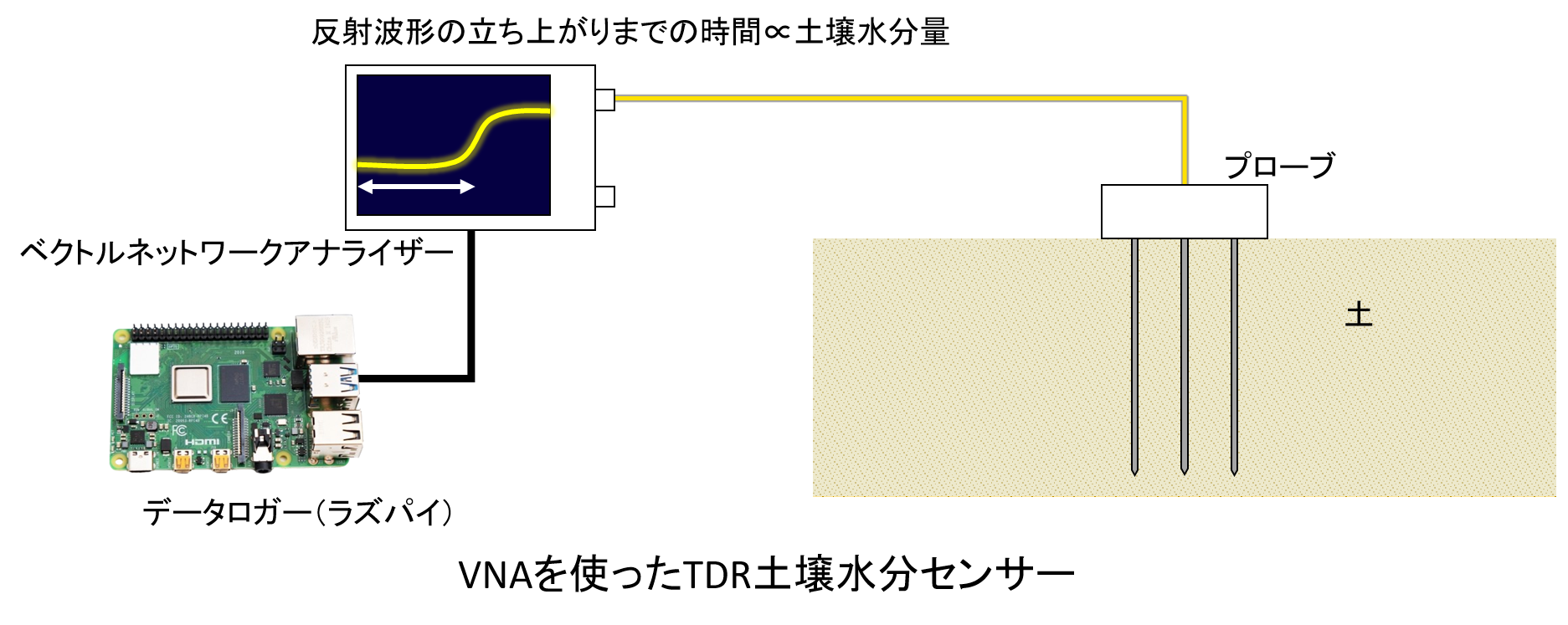

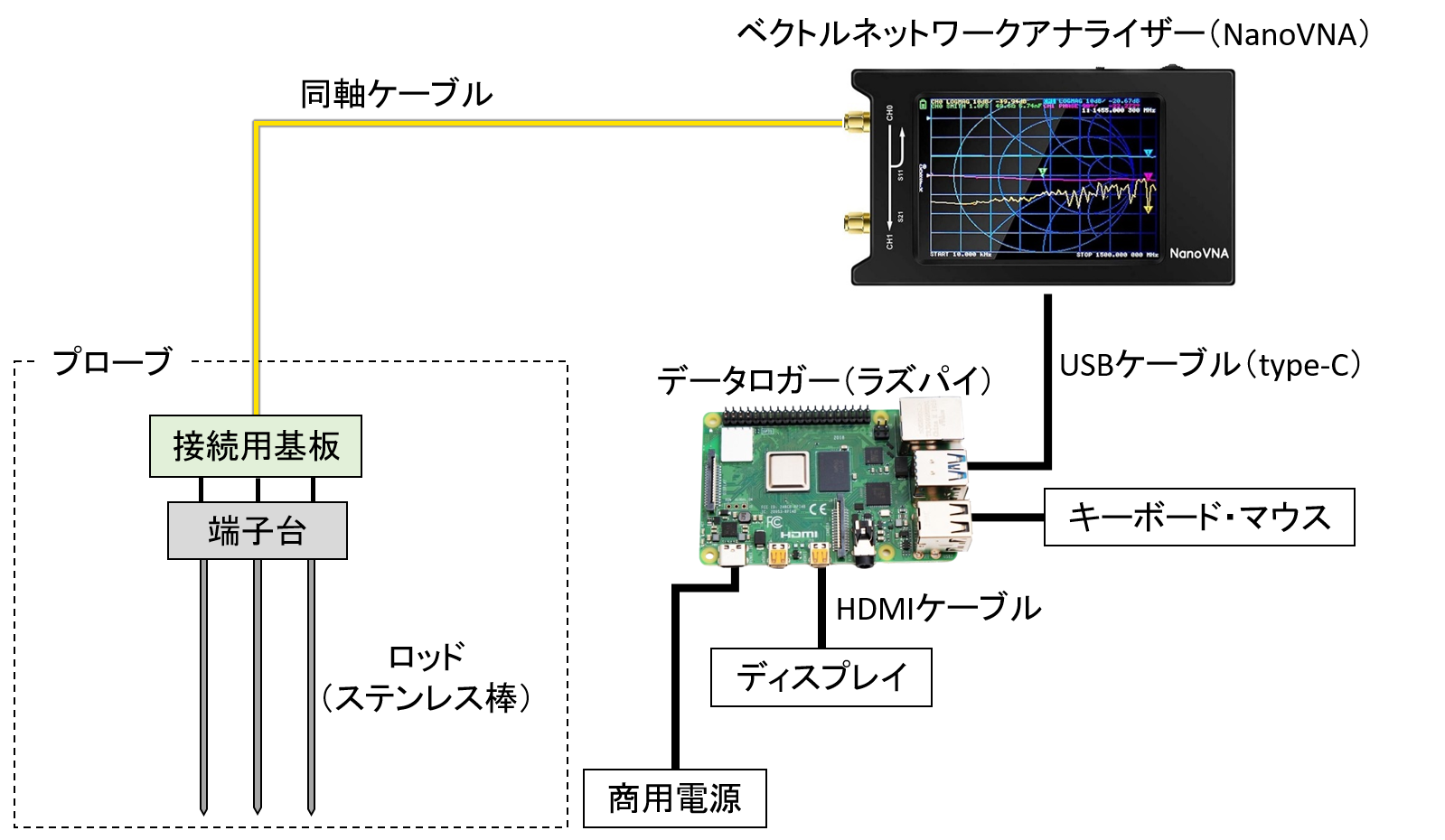

今回紹介する土壌水分センサーとデータロガーのシステム構成は下図の通りです。

電気信号を土壌に伝えるためのプローブ部、TDR測定をするNanoVNA、データロガーの役割を担うRaspberryPiで構成されます。今回はプログラミングの知識がない方でも作りやすいような構成にしていますが、NanoVNAを改造することでRaspberryPiが不要になるため1万5千円以下で作ることも可能です。

4.作り方

4.1.部品

材料はamazonと秋月電子通商のオンラインショップで揃います。コストはやや高くなりますが、amazonで全ての材料を購入することもできます。コストを抑えることを考えるなら、amazon、秋月電子通商、ホームセンターで一番安いものを購入してください。

| 品名 | 規格 | 価格(円) | 1台当たりの必要数 | 1台当たりの価格(円) | 購入先 |

|---|---|---|---|---|---|

| ラズパイ3B+セット | SDカード、HDMIケーブル、ACアダプター込み | 10,300 | 1 | 10,300 | amazon商品ページ |

| NanoVNA | NanoVNA-H4 50k-1.5G | 8,881 | 1 | 8,881 | amazon商品ページ |

| ★ロッド側圧着端子 | R1.25-3 | 266 | 3 | 53 | amazon商品ページ |

| ★接続用基板側圧着端子 | R8-6 | 211 | 3 | 158 | amazon商品ページ |

| ★はんだ | 電子工作用1mm | 366 | 約10cm分 | 12.2 | amazon商品ページ |

| ★ステンレス棒 | Φ3mm、100mm | 3 | 600 | 300 | amazon商品ページ |

| ★M3.5 16mmねじ、ナット、ワッシャー | EO-551 | 約300円 | ねじ5、ナット8、ワッシャー6 | 約200円 | ホームセンター |

| SMAエッジマウントコネクター | S-063-49-TGG | 150 | 1 | 150 | 秋月電子商品ページ |

| 両面ユニバーサル基板 | 3cm*7cm | 40 | 1 | 40 | 秋月電子商品ページ |

| スズメッキ線 | TCW 0.6mm 10m | 330 | 約10cm | 3 | 秋月電子商品ページ |

| 端子台 | WJTBD15-06P-13-00A 1 | 200 | 1 | 200 | 秋月電子商品ページ |

| 合計 | 20,747 | 20,297 |

2024/7/13時点の価格です。 後編で改善することで材料費は2万円未満になります。 ★マークはホームセンターで買った方が安い場合あり。

4.2.工具

工具は高価なものもあるので、制作台数が少ない場合はホームセンターの工作室を借りるなどしてコスト削減することもできます。

| 品名 | 規格 | 価格(円) | 購入先 |

|---|---|---|---|

| インパクトドライバー | 20,061 | amazon商品ページ | |

| リューター | 3,099 | amazon商品ページ | |

| ハンディーカッター | MCS0020 | 1,355 | amazon商品ページ |

| 圧着ペンチ | HAK15A | 5,044 | amazon商品ページ |

| ドライバー | 1,390 | amazon商品ページ | |

| 温度調整機能付きはんだごて | 2,099 | amazon商品ページ | |

| ニッパー | 899 | amazon商品ページ | |

| ドリルビット | 2.0mm、2.5mm、3.0mm 、3.5mm | 899 | amazon商品ページ |

| ポケットテスター | PM-3 | 3,273 | amazon商品ページ |

| 合計 | 42,119 |

工具の選定には下記の注意点があります。 インパクトドライバー、リューター、ドライバー、ニッパーは何でもいいです。とくにドライバーとニッパーは100均のもので十分です。 ハンディーカッターは別のものでもいいですが、直径3mmのステンレス棒を切断できるものを調達してください。圧着ペンチは別のものでもいいですが、圧着端子(R1.25-3、R8-6)に対応したものを調達してください。 温度調整機能付きはんだごては450℃程度まで温度を上げられるものを選んでください。

4.3.周辺機器

- キーボード

- マウス

- ディスプレイ

5.プローブの作り方

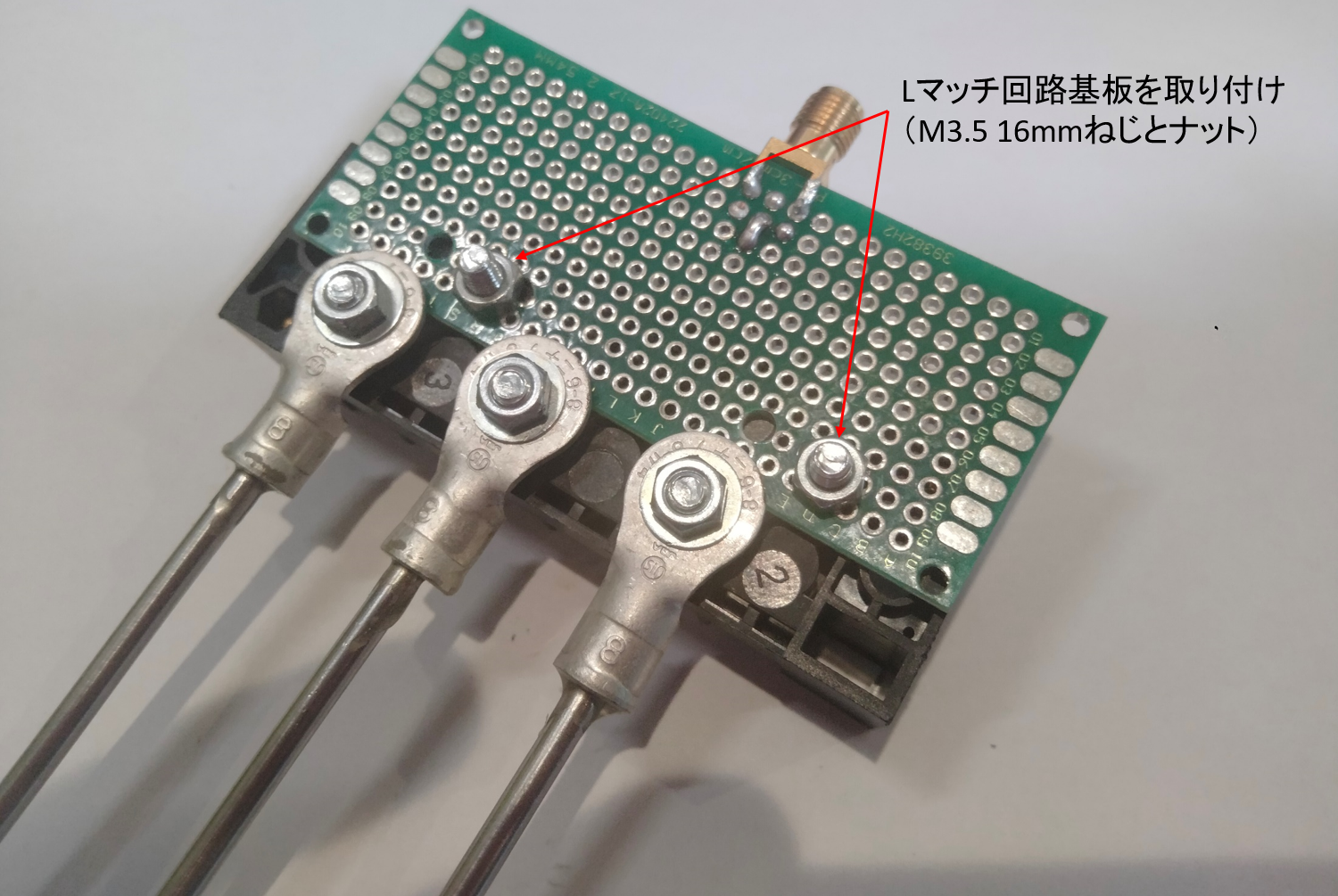

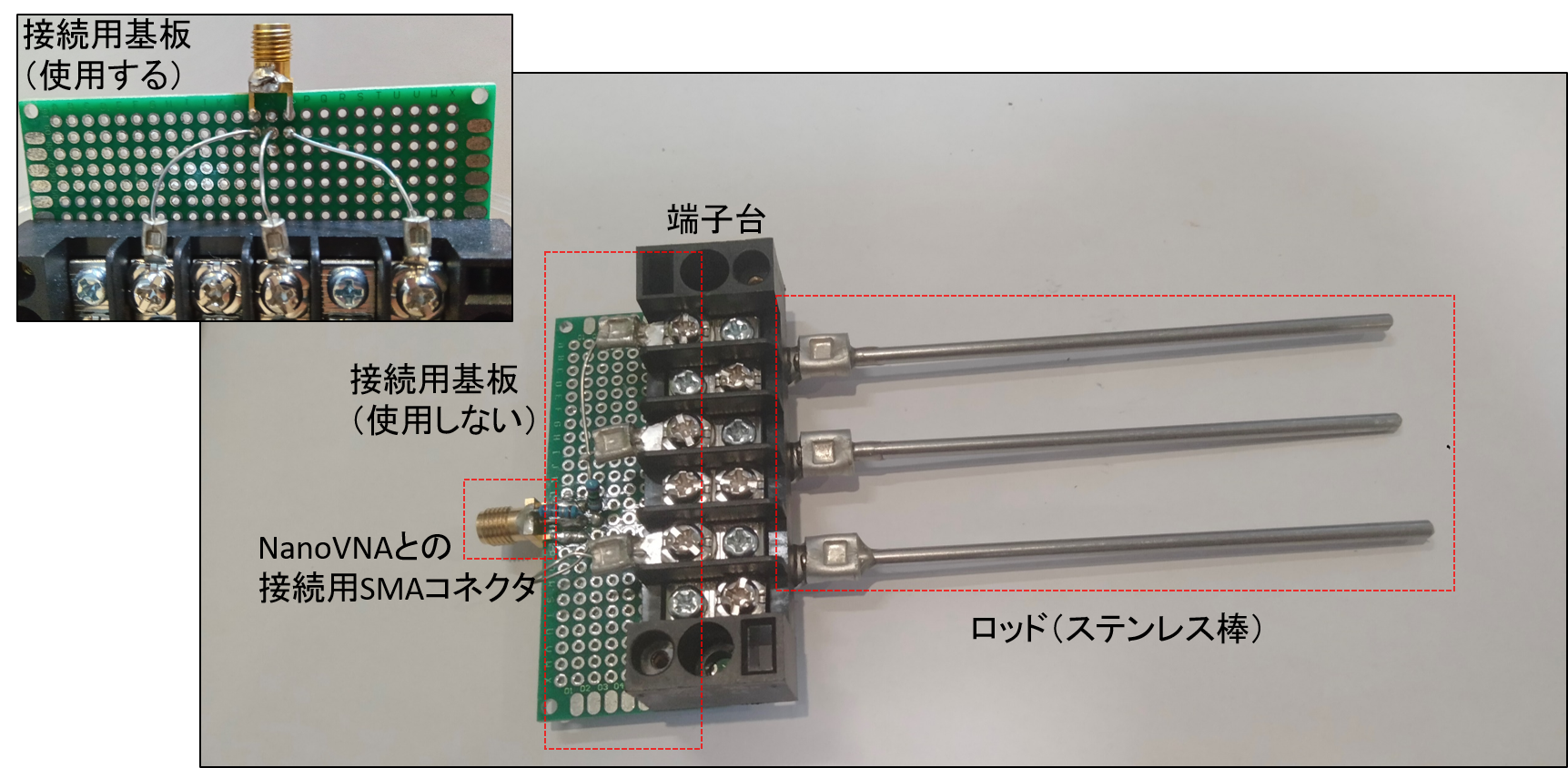

プローブはNanoVNAと同軸ケーブルで接続するためのSMAコネクタ、接続用基板、端子台、ロッドで構成されます。2枚の写真のうち右下の写真にある接続用基板は試作段階のものであり、使用しません。完成品は左上の写真のものです。このように写真と実際の部品が若干違うこともありますが、都度補足説明をするので、ご容赦ください。

プローブはNanoVNAと同軸ケーブルで接続するためのSMAコネクタ、接続用基板、端子台、ロッドで構成されます。2枚の写真のうち右下の写真にある接続用基板は試作段階のものであり、使用しません。完成品は左上の写真のものです。このように写真と実際の部品が若干違うこともありますが、都度補足説明をするので、ご容赦ください。

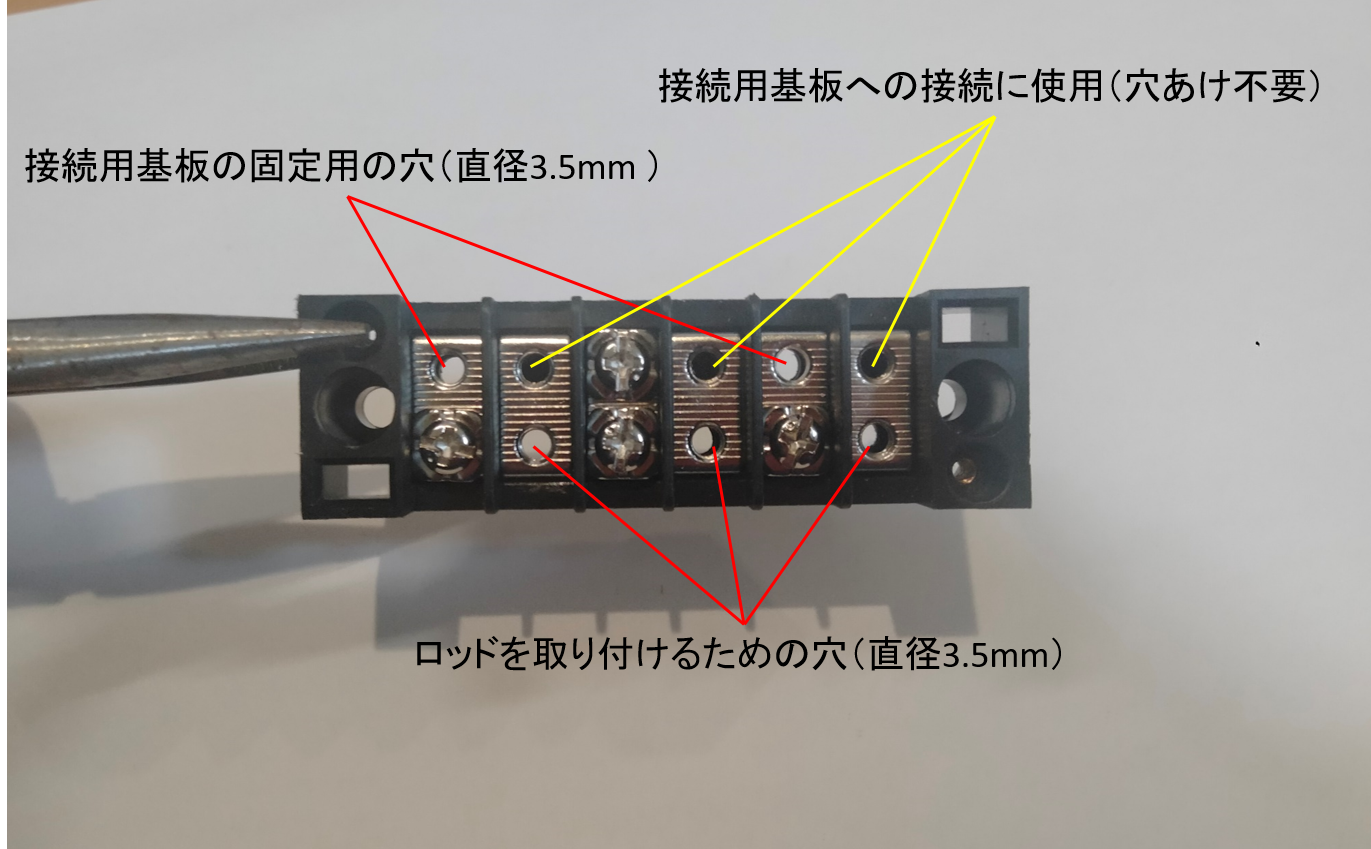

写真の通り接続用基板取付用の穴2つとロッド取付用の穴3つをあけます。穴の直径はともに3.5mmです。インパクトドライバーと3.5mmドリルビットで穴をあけてください。

写真の通り接続用基板取付用の穴2つとロッド取付用の穴3つをあけます。穴の直径はともに3.5mmです。インパクトドライバーと3.5mmドリルビットで穴をあけてください。

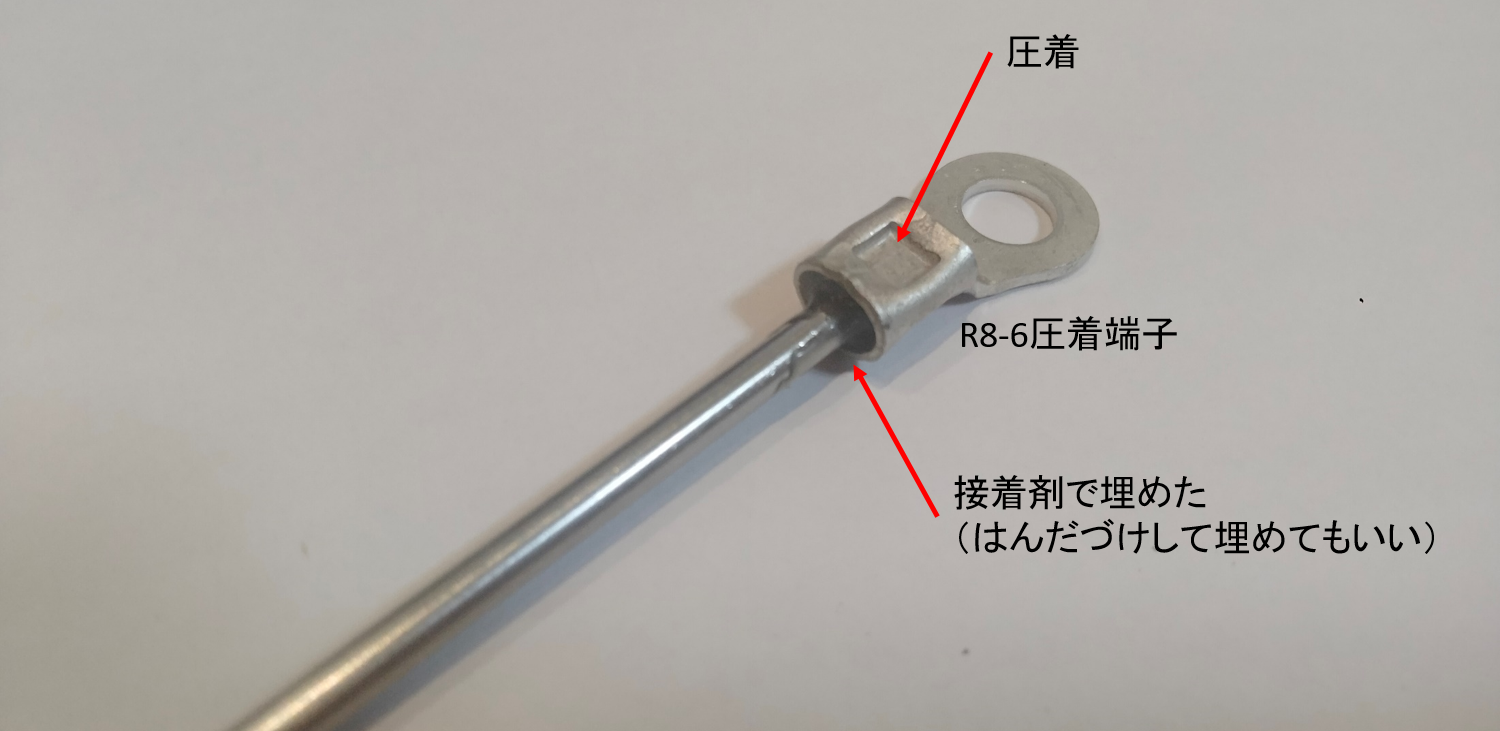

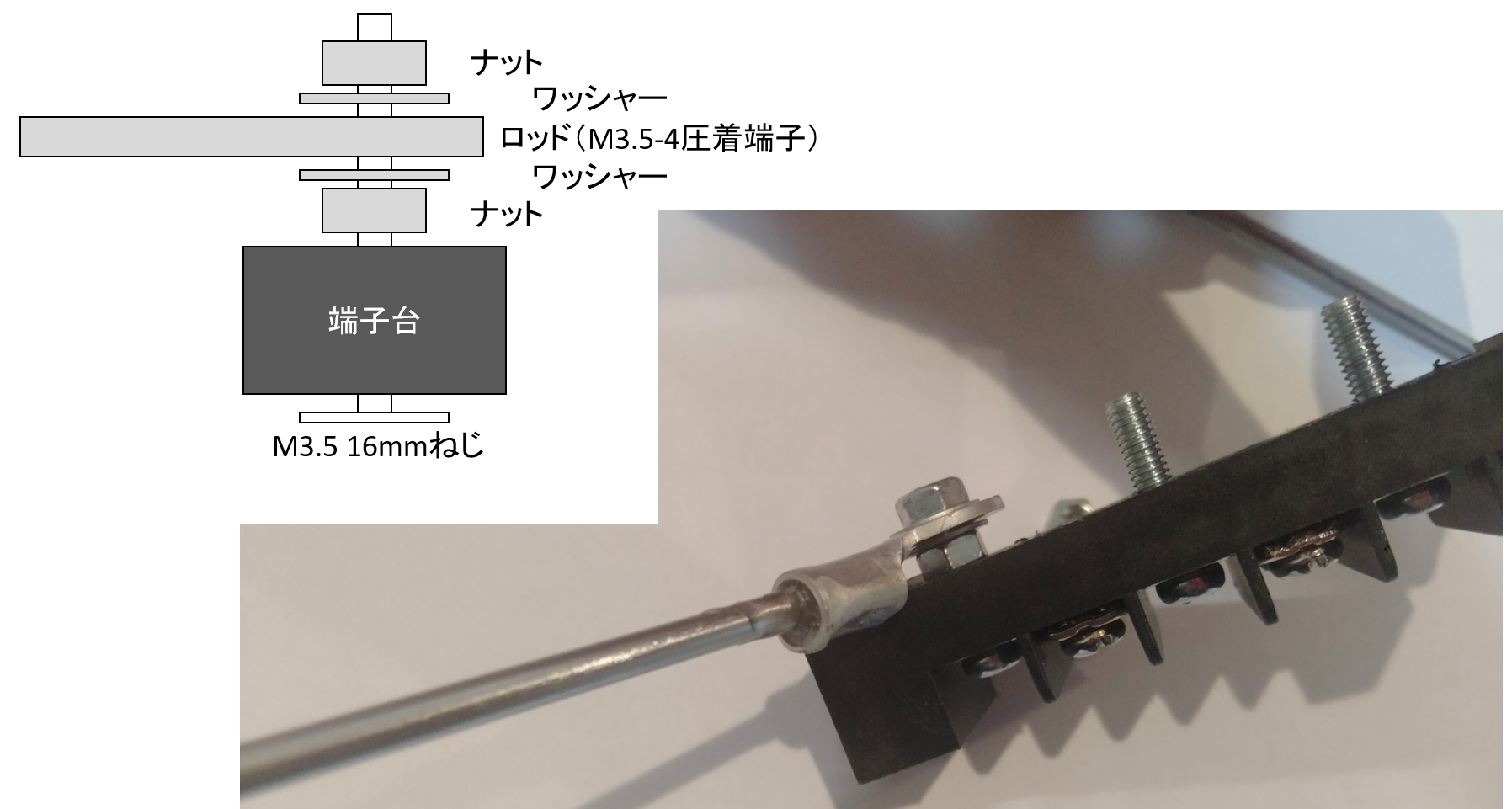

次にロッドを制作します。直径3mm、長さ10cmのステンレス棒を3本用意します。ホームセンターでステンレス棒を買う場合1m程度の長さで売っているので、ハンディーカッターで10cmの長さに切ってください。切断後にリューターでステンレス棒の両側を大まかに削って丸く整えてください。この時は手を切らない程度に整えるだけで問題ありません。次に圧着ペンチを使ってR8-6圧着端子をステンレス棒の一端に取り付けます。土が入り込んだり、ステンレス棒が脱落する場合があるので、圧着端子の隙間はんだで埋めます。写真では接着剤で埋めていますが、はんだで埋めるのがいいと思います。圧着端子に熱が逃げてしまうため、温度を450℃に設定してはんだづけしてください。

次にロッドを制作します。直径3mm、長さ10cmのステンレス棒を3本用意します。ホームセンターでステンレス棒を買う場合1m程度の長さで売っているので、ハンディーカッターで10cmの長さに切ってください。切断後にリューターでステンレス棒の両側を大まかに削って丸く整えてください。この時は手を切らない程度に整えるだけで問題ありません。次に圧着ペンチを使ってR8-6圧着端子をステンレス棒の一端に取り付けます。土が入り込んだり、ステンレス棒が脱落する場合があるので、圧着端子の隙間はんだで埋めます。写真では接着剤で埋めていますが、はんだで埋めるのがいいと思います。圧着端子に熱が逃げてしまうため、温度を450℃に設定してはんだづけしてください。

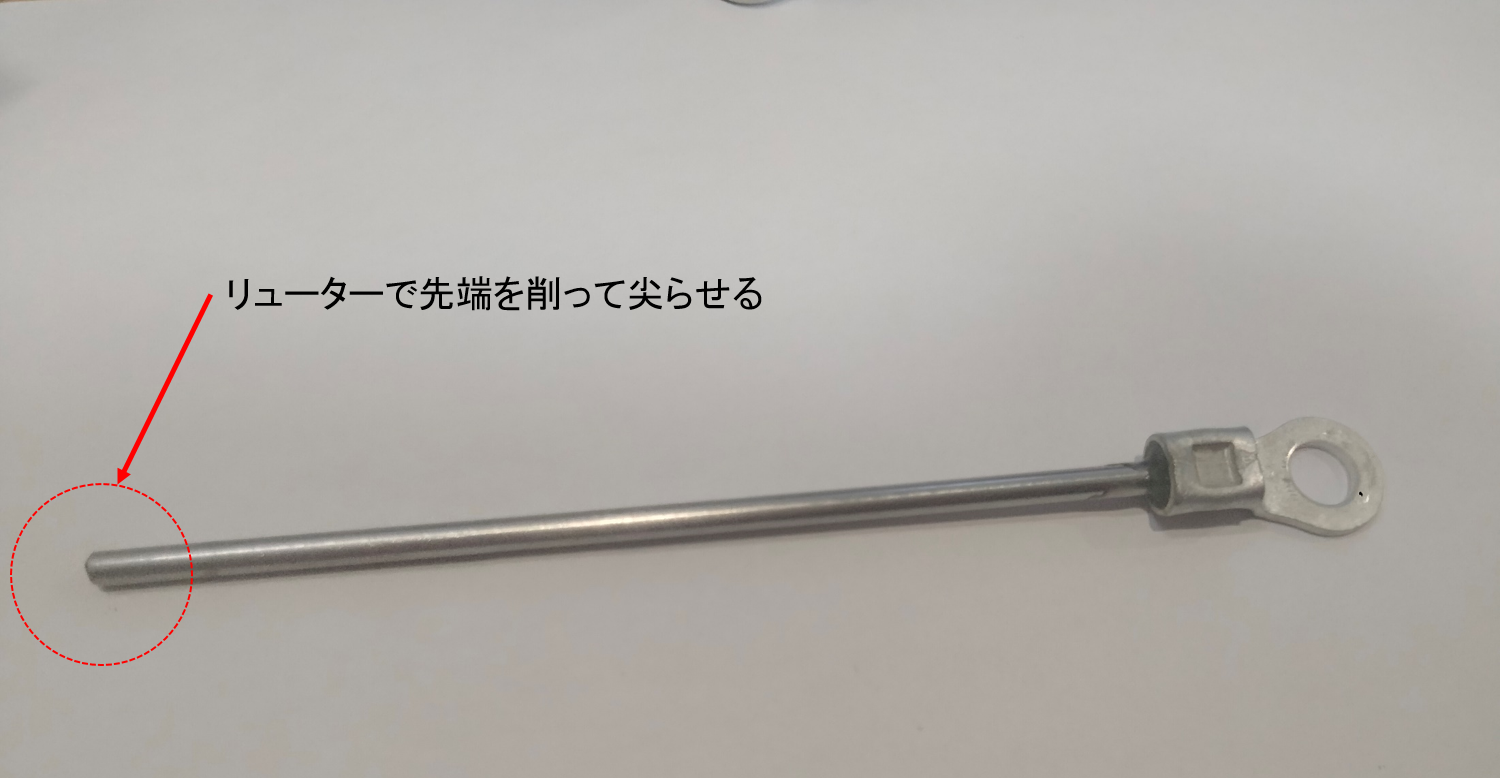

ステンレス棒の圧着端子が付いていない側をリューターで削って尖らせます。写真はやや先端が丸いので、もう少し尖っている方がいいです。このようにロッドを3本作ります。

ステンレス棒の圧着端子が付いていない側をリューターで削って尖らせます。写真はやや先端が丸いので、もう少し尖っている方がいいです。このようにロッドを3本作ります。

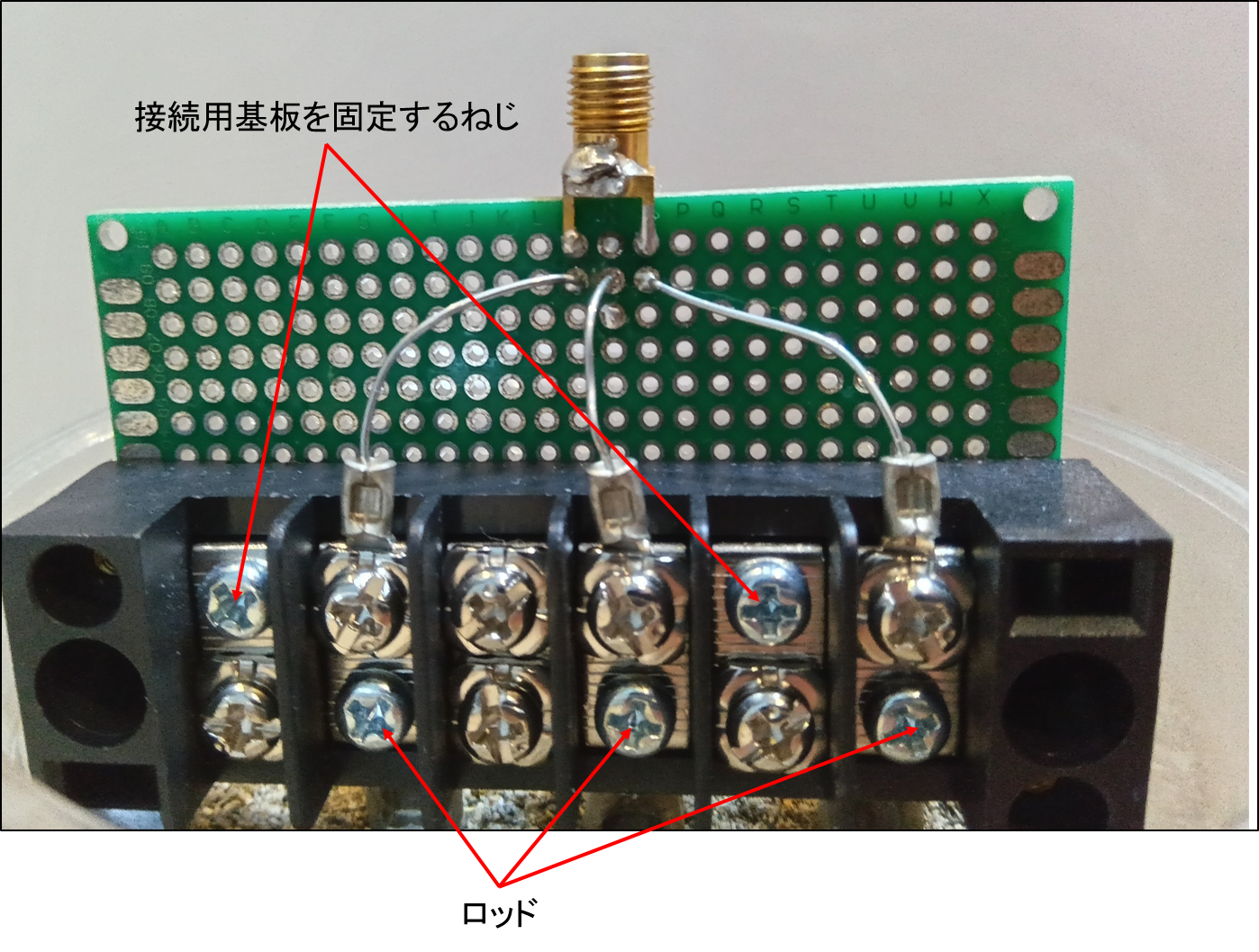

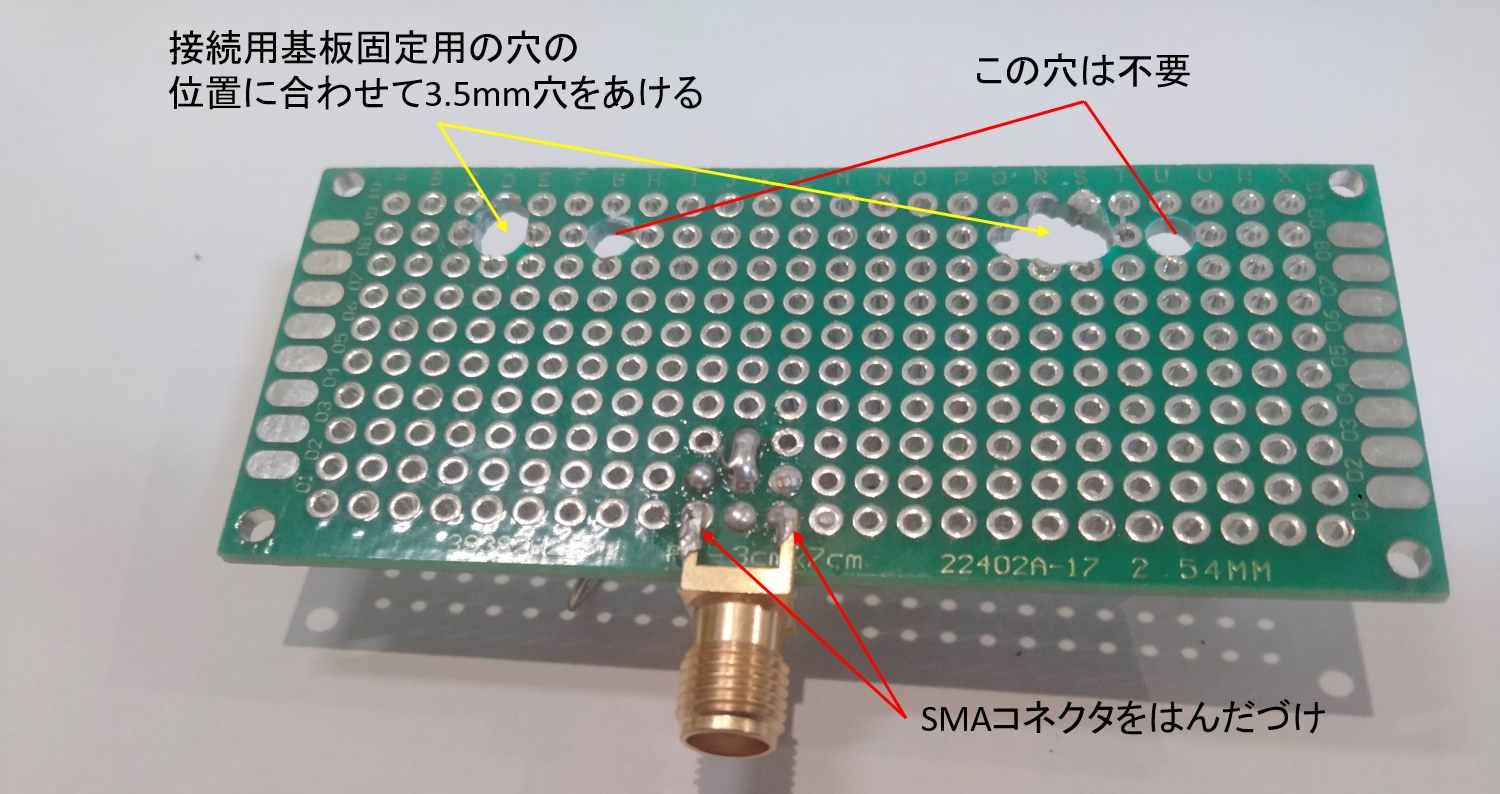

次に接続用基板を制作します。接続用基板はNanoVNAに繋がる同軸ケーブルとロッドを電気的に接続するためのものです。接続用基板取付用の穴をあけてください。穴の位置は端子台の接続用の穴に合わせてください。ただし、動作そのものには影響しないので、写真のように多少不格好でも問題ありません。

写真は完成品とは異なりますが、ここでは穴あけ位置を確認してもらいたいだけなので、SMAコネクタは一旦無視しておいてください。

次に接続用基板を制作します。接続用基板はNanoVNAに繋がる同軸ケーブルとロッドを電気的に接続するためのものです。接続用基板取付用の穴をあけてください。穴の位置は端子台の接続用の穴に合わせてください。ただし、動作そのものには影響しないので、写真のように多少不格好でも問題ありません。

写真は完成品とは異なりますが、ここでは穴あけ位置を確認してもらいたいだけなので、SMAコネクタは一旦無視しておいてください。

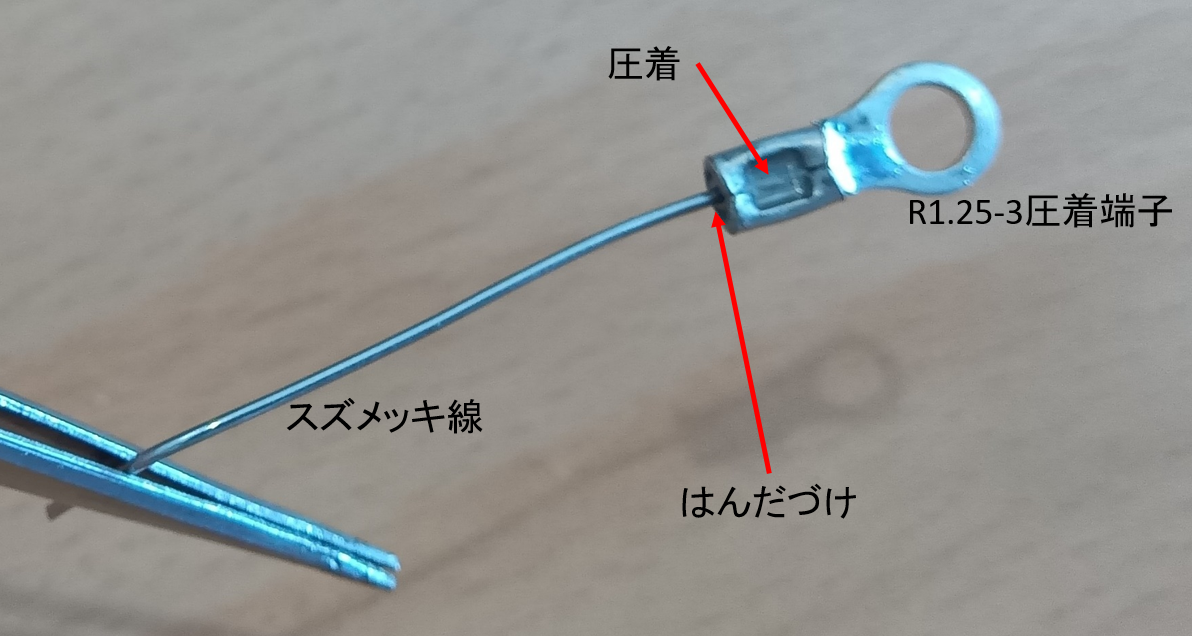

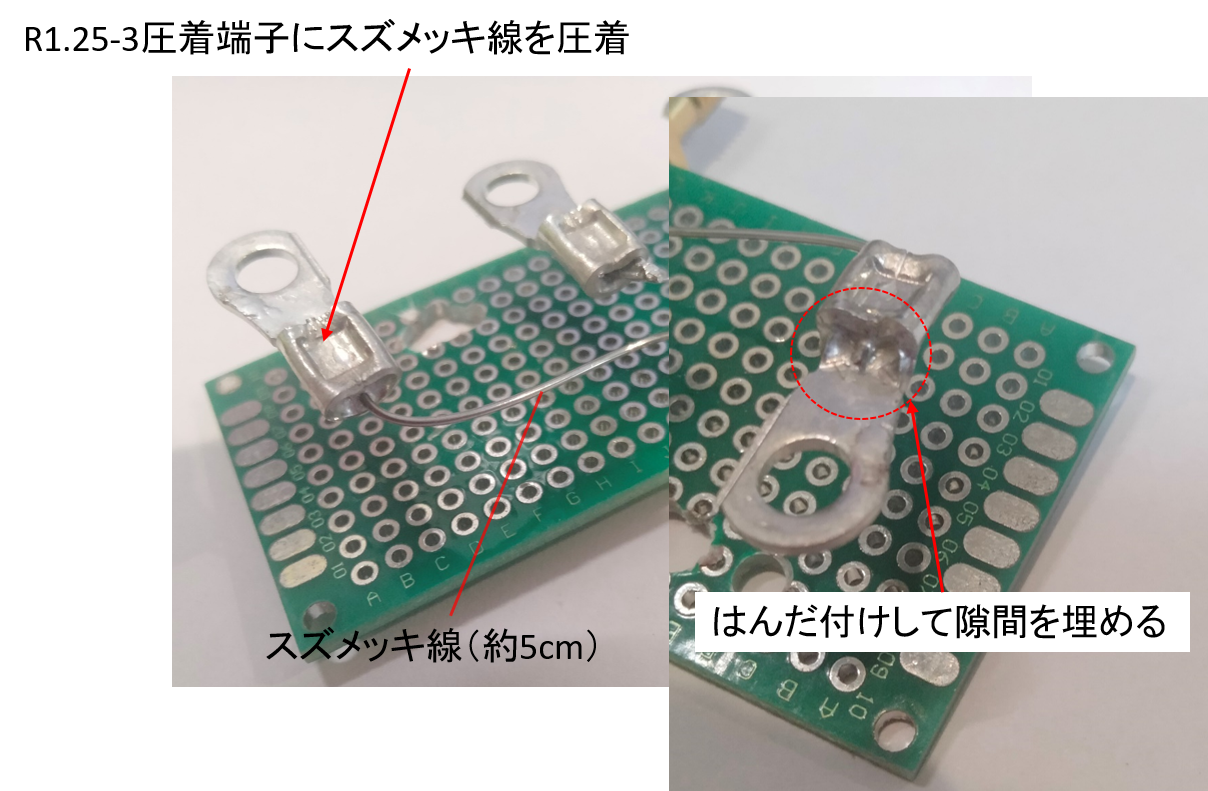

ニッパーでスズメッキ線を5cmほどの長さに切断します。R1.25-3圧着端子をスズメッキ線に圧着します。

スズメッキ線が細く脱落してしまう場合には、圧着端子にはんだ付けして固定します。これを3つ作ります。圧着端子に熱が逃げてしまうため、温度を450℃に設定してはんだづけしてください。

ニッパーでスズメッキ線を5cmほどの長さに切断します。R1.25-3圧着端子をスズメッキ線に圧着します。

スズメッキ線が細く脱落してしまう場合には、圧着端子にはんだ付けして固定します。これを3つ作ります。圧着端子に熱が逃げてしまうため、温度を450℃に設定してはんだづけしてください。

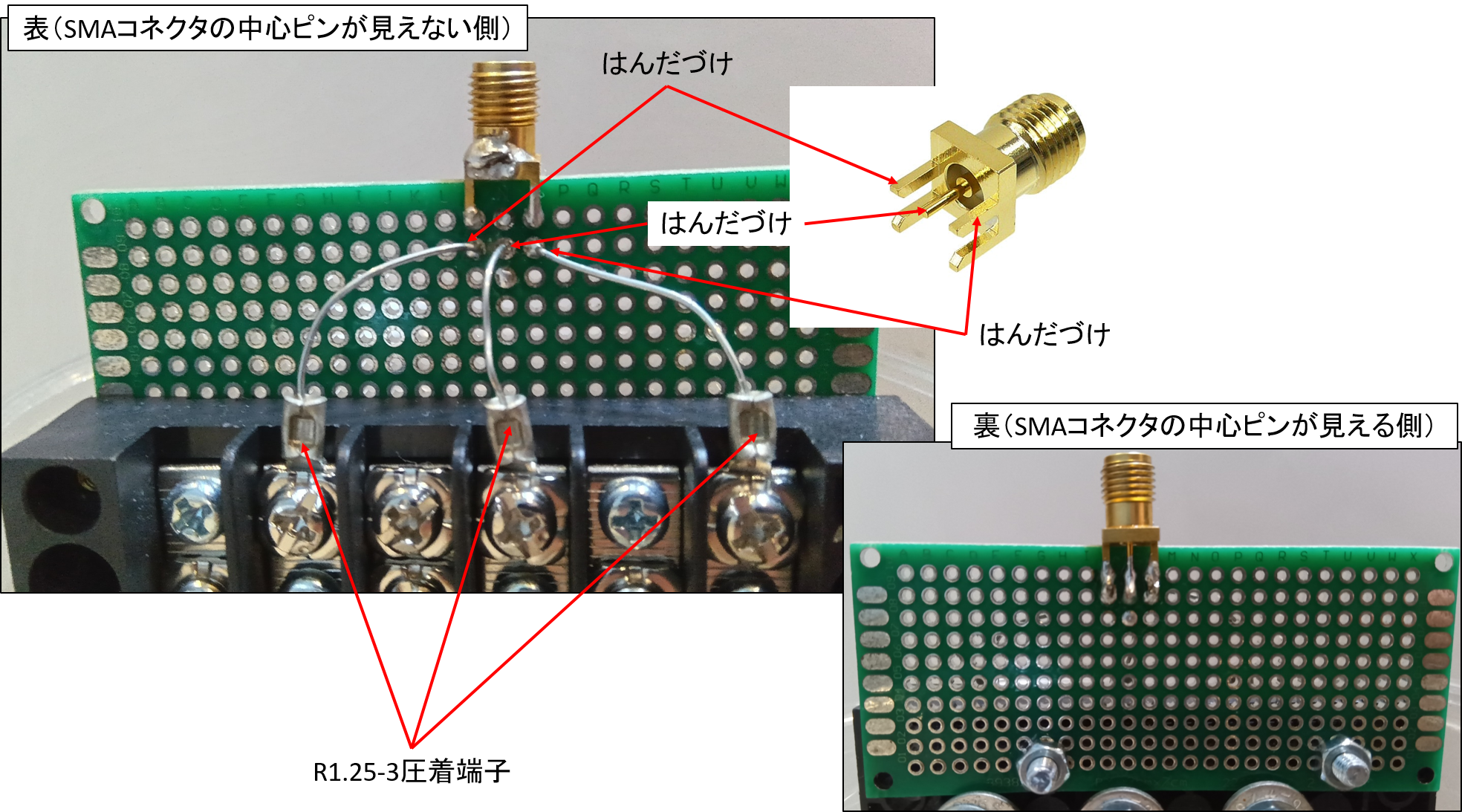

SMAコネクタでユニバーサル基板を挟みます。SMAコネクタには表裏がありますが、どちらでも問題ないです。基板にSMAコネクタを挟んだら全ての足をはんだ付けします。ここでは便宜的に基板をSMAコネクタで挟んだときに中心ピンが見えない側を表と呼んでいます。

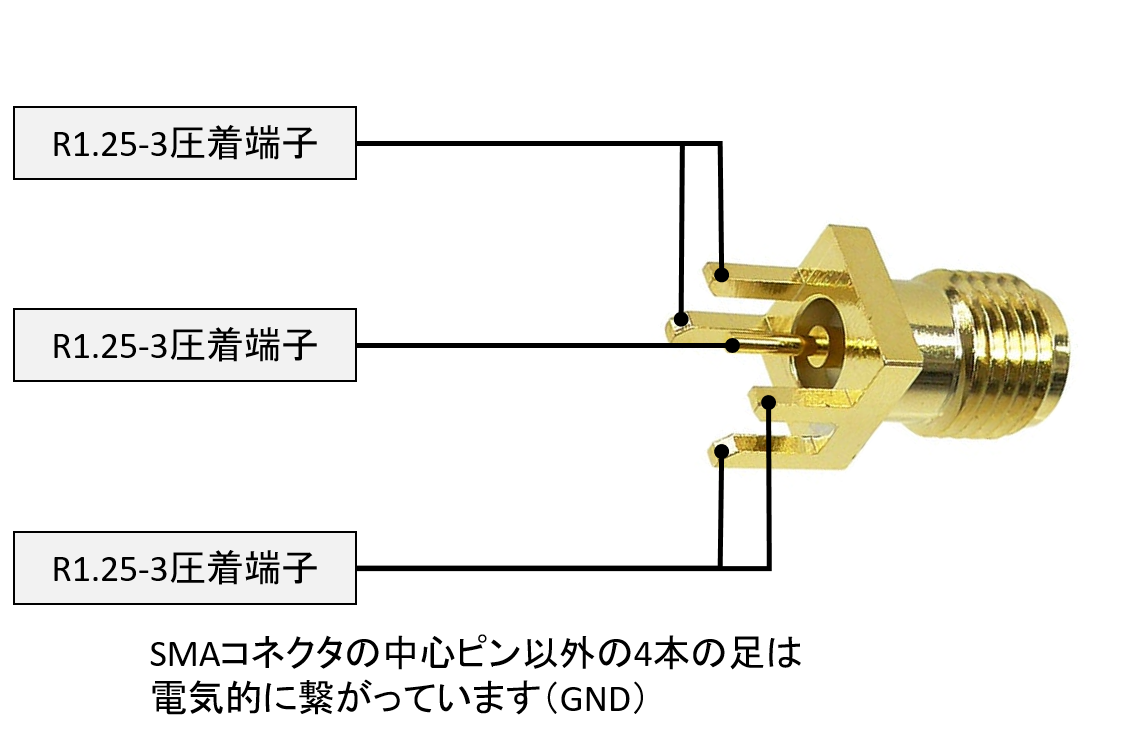

スズメッキ線を接続用基板にはんだ付けします。そして中央のスズメッキ線はSMAコネクタの中心ピンに、他の2本はSMAコネクタの四角の足にはんだ付けします。四角の足はユニバーサル基板の表と裏にありますが、電気的に繋がっているので、片面だけスズメッキ線と足をはんだ付けして接続すれば問題ありません。写真では裏側で接続しています。このとき、はんだごての温度は450℃程度に設定します。はんだ付けが終わったらユニバーサル基板の裏側からはみ出た余分なスズメッキ線をニッパーで切断します。

SMAコネクタでユニバーサル基板を挟みます。SMAコネクタには表裏がありますが、どちらでも問題ないです。基板にSMAコネクタを挟んだら全ての足をはんだ付けします。ここでは便宜的に基板をSMAコネクタで挟んだときに中心ピンが見えない側を表と呼んでいます。

スズメッキ線を接続用基板にはんだ付けします。そして中央のスズメッキ線はSMAコネクタの中心ピンに、他の2本はSMAコネクタの四角の足にはんだ付けします。四角の足はユニバーサル基板の表と裏にありますが、電気的に繋がっているので、片面だけスズメッキ線と足をはんだ付けして接続すれば問題ありません。写真では裏側で接続しています。このとき、はんだごての温度は450℃程度に設定します。はんだ付けが終わったらユニバーサル基板の裏側からはみ出た余分なスズメッキ線をニッパーで切断します。

端子台にロッドを3本取り付けます。3つのロッド取付用の穴のどこにどのロッドを取り付けても動作は変わりませんが、できるだけ歪みや汚れが少ないきれいなロッドを中央に取り付けてください。

端子台にロッドを3本取り付けます。3つのロッド取付用の穴のどこにどのロッドを取り付けても動作は変わりませんが、できるだけ歪みや汚れが少ないきれいなロッドを中央に取り付けてください。

接続用基板の配線図はこのようになっています。ポケットテスターの導通チェック機能を使って、正しく部品同士が配線されているかチェックしてください。

例えば、SMAコネクタの外側の金色部分と3本あるロッドの両側2本は電気的に繋がっています。正しく製作できていれば、導通チェックモードでテスターのリード(赤色と黒色の棒)の一方をSMAコネクタの外側の金色部分に、他方を両端のロッドのどちらかにあてるとテスターのブザーが鳴ります。

接続用基板の配線図はこのようになっています。ポケットテスターの導通チェック機能を使って、正しく部品同士が配線されているかチェックしてください。

例えば、SMAコネクタの外側の金色部分と3本あるロッドの両側2本は電気的に繋がっています。正しく製作できていれば、導通チェックモードでテスターのリード(赤色と黒色の棒)の一方をSMAコネクタの外側の金色部分に、他方を両端のロッドのどちらかにあてるとテスターのブザーが鳴ります。

6.おわりに

前編の記事は以上になります。 中編ではキャリブレーション、ロガーの環境構築について説明し、最後に制作したシステムで土壌水分を測定した結果を示します。 後編ではロッド長の補正と低価格化方法を紹介したいと思います。

記事の内容に関してお気づきの点やご質問等がありましたら,ご連絡いただけますと幸いです. リクエスト等も受け付けておりますので,ご遠慮なく連絡ください. Twitterアカウント:エビぐんかん@6LxAi9GCOmRigUI メール:nnCreatorCircle@gmail.com

引用・参考文献

宮崎毅、長谷川周一、粕渕辰昭:土壌物理学、朝倉書店、2005、pp.103-105 宮崎毅、西村拓:土壌物理実験法、東京大学出版会、2011、pp.177-182 DavidDavid Moret-Fern?ndez、Francisco Lera、Borja Latorre 、Jaume Tormo、Jes?s Revilla、2022.Testing of a commercial vector network analyzer as low-cost TDR device to measure soil moisture and electrical conductivity.Catena.218、106540. KEYSIGHT TECHNOLOGIES:ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープによるTDR測定の相関の検証と性能の比較 眞鍋秀一、2014.ネットワーク・アナライザを用いたTDR測定の優位性について.MWE2014.WSI12-04. G.C.Topp、1980.Electromaginetic Determination of Soil Water Content:Measurements in Coaxial Transmission Lines.WATER RESOURCES RESERCH.16-3、574-582. 堀野治彦、丸山利輔、1993.3線式プローブによる土壌水分のTDR測定.農土論集.168、119-120. 堀野治彦、丸山利輔、1992.TDRによる土壌の体積含水率および電気伝導度の測定について.土壌の物理性.65、55-61. トランジスタ技術編集部:RFワールドNo.54 通販ガジェッツで広がるRF測定の世界、CQ出版株式会社、2023、pp.52-59 トランジスタ技術編集部:RFワールドNo.13 はじめての無線機測定、CQ出版株式会社、2013、pp.127-132 石村園子:やさしく学べるラプラス変換・フーリエ解析増補版、共立出版株式会社、2010、p.36